| ◆ANTIQUE花小筐◆ 花がたみ |

| 上 陽子 |

連載その10 林秋路とおわら |

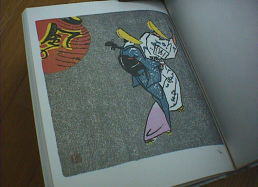

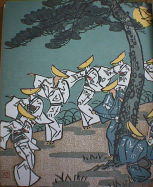

| あと半月あまりでまた八尾・風の盆がはじまる。 すでに町なかは風の盆ひと色に染め上げられ慌ただしさが漂う。二十日からはおわらの踊られる11の町が各町持ち回りで行われる。今年の口切りは、うちの骨董店がある上新町からだ。三十日までは毎晩八時からどこかの町で行われており(雨天中止)、近頃では本祭の混雑を避け前夜祭に来る人も増えて賑わいをみせている。 慌ただしいのは私たちも同じで、年に一度の書きいれどき。祭りに向けて店の中のレイアウトも大幅に変え、また売れ筋を求めて仕入れに回るこの頃である。お祭りというのに不器用な私は踊ることもできず、商いのかたわら唄や三味線、胡弓の音色に耳を傾け、人の踊るのをもっぱら眺めるばかりなのだが、また今年もおわらを迎えることが嬉しく楽しみで胸が高鳴る。 おわらはまだ2、3歳の幼児のころから見よう見真似で踊りだす。教えるのは父母であったり、祖父母であったり、近所のお兄さん、お姉さんであったりで、家族はもとより周りの人々に見守られながら少しずつ踊りに磨きがかかり成長していく。今年は誰々の踊りうまくなったねぇ、そんな会話が交わされ子どもたちの成長を喜びあうのである。 うちの店より上手にすこしいくと八尾の風物を板画に刻みつづけた林秋路さんの生家がある。作品に刻まれた踊り手の一瞬の動きは、長くおわらを見つめ愛してきた人にしかできないものである。おわらは笠を目深に被っているので踊り手の顔が見えない。林さんの作品にも目深に笠を被った踊り手が多く題材にとられてあるが、顔が見えないことにより描かれた踊り手を自分の子どもや近所の子ども、あるいは愛しい人の面影にも重ねあわせて見ることができるのではなかろうか。 冬、家族が寝静まったころ炬燵の上に風呂敷きを広げ、そこで数々の板画が生まれた。お酒が好きで周りには苦労をかけた。無類の淋しがり屋で「チチ キトク スグ カエレ」と自分で電報を打ち、遠く和歌山にいた息子を呼び寄せ、駆けつけた息子の顔を見て嬉しがる。おわらの時期、娘さんが夜遅くまで板画の色紙や絵葉書をバレンでごしごしと刷っていると、眠っていた林さんが物音でおき、ヨシヨシと呟いて「いい加減に寝なさい」とやさしく言葉をかける。そういう人であった。 決して世に出ようと思わず八尾の一町民として生き、精根傾けて生み出した作品の数々。林さんが亡くなったあと、何とか本にしたいという娘さんの思いが実り、未来社より「林秋路板画集 越中おわら風の盆」(初版1979年)が刊行された。当時未来社の社長であった西谷氏もまた長くおわらを愛し続けた一人であった。多色刷りのうえ和紙に刷られた板画の質感を出すのには随分と苦労したそうだ。街ながし、おわらを踊る幼子、五月の曳山まつり、雪に覆われた八尾などとあわせ、おわらの唄の数々をおさめたこの本は、林さんの愛した八尾の風土が豊かに広がる一冊である。 ぱらぱらとめくったページに今の私の思いと重なるおわらの一節をひとつ。 呼ぶは胡弓か ものいう月か うれしなつかし 風の盆   『林秋路板画集 越中おわら風の盆』(未来社刊)より |

||

| 上 陽子(かみ ようこ)さんは、アンティークのお店「花小筐」(はなこばこ)のあるじ。古いものたちの持つおもむきの微妙をさとる確かな目を持った女性です。 | 連載その9へ |

|