| ◆ANTIQUE花小筐◆ 花がたみ |

| 上 陽子 |

連載その16 オリベの人 |

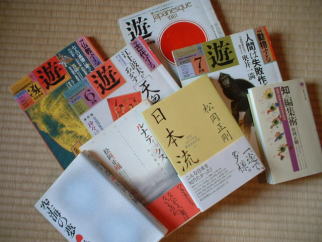

| 私が「松岡正剛」という人の名を初めて知ったのは、今から19年前になる。 自分で言うな、もしくはそれは嘘!と亀鳴屋亭主に恫喝されそうであるが、未だ恥らいというものを知る自称・初々しい乙女のころだ。 勤めていた出版部の書架に『遊』という雑誌が並んでいた。学生時代にグラフィックデザインを学んだ徒には、まずそのデザインに惚れた。そしてその内容。テーマの切り口、展開、贅沢な書き手の陣容。手許にある遊の背表紙をあげてみる。「魔術的貴族主義」「鬼が来て鬼が遊ぶ」「人間は失敗作である」「誰かと日本の話がしてみたい」。どうだろう、もう20年前の本であるにもかかわらず、今もっても何だかわくわくするではないか。すっかり魅せられた私は、編集者時代、この遊にずいぶん倣ったものである。 こんな面白いものを作る出版社はどこ? そして編集人は誰? それが工作舎の松岡正剛氏であった。正剛と書いてセイゴウと呼ぶ。氏の活躍というより『編集』は二次元だけでなく、日本文化を独自の視点で撮った「極める」などのテレビ番組にもその研ぎ澄まされた感覚が随所にあふれていた。今、松岡正剛氏は工作舎を他に任せ、自らは編集工学研究所の所長となった。今の氏を紹介するプロフィールを抜粋する。 ―――情報文化と情報技術をつなぐ研究開発に取り組み、多方面にわたる活動を展開。執筆のかたわら、美術全集からテレビ番組まで、祭りから国際会議まで、展覧会からテーマパークまで、企業戦略から地域政策まで、その編集領域を拡大しつづけている。 編集は誰のなかでも行なわれている。例えば仕事をもったお母さん。妻、母、社会人の三つの切り口を使い分け、1日の時間を編集する(こんな真似、仕事一筋なんて偉ぶっている、どこかのお父さんできますか?)。また仮にあなたが旅行へ行こうと思いつく。どういうコースで何に乗っていこうか、持ちもの、着るものは何にしようかと考える。これも編集である。そして体もDNAの編集があるからこそ存在するのである。 このようなお話のさまざまが松岡正剛著の『知の編集術』『知の編集工学』に書かれている。『知の編集術』ではエクササイズも入っているので、ぜひ体読してほしい。日々なにげなく過ごしていたり見ていた世の中が、きっと驚きをもって新しい視点でとらえることができるだろう。編集というと本や雑誌、映像の編集しか思いつかない、業界的に凝り固まった私には、まさに目からウロコであった。 現在、これらの編集術を学べる学校が、「ISIS編集学校」としてweb上に開かれている。松岡正剛氏はここでは校長でもある。パソコンとメールアドレスさえあれば地球のどこからでも勉強できる編集学校は、ISIS=Interactive System of Inter Score の頭文字からで、意味は相互記譜。イシスは月の女神、再生をも表す。詳しい学校内容を書くと延々と続くので、あとは各自 web上でご覧頂きたい。 そして、私は8月からその ISIS編集学校の姉妹校とでもいうべき「オリベ編集学校」にて、目下編集稽古三昧を楽しんでいる。これは岐阜県が主催し、またその費用も県が負担している。岐阜県在住か勤務、出身者を優先するところ、アンケート回答の内容が功を奏したのか3倍の難関をくぐり抜けて入校した。私は「天命反転教室」という教室に属し、マザーテレサのごとく慈しみぶかいO師範代のもと、年齢や役職を超えた9名のクラスメイトと共に学んでいるのだが、これが予想以上に面白くて楽しい。そして県外者のうえ岐阜県の皆さんの税を使わせて頂いていると思うと、自然と熱も入るのであった。 オリベ編集学校のオリベとは、現在の岐阜県本巣町生まれの武将・古田織部による。戦国時代から江戸初期に生きた織部はその知力と武功に誉れ高いが、後世に名を伝えたのは茶人としての一面によるところが大きい。利休七哲の一人として利休の茶に深く帰依しながらも、八窓庵のように茶室に窓を多くとったり、露地を内露地・中露地・外露地と三つにしたり、茶碗は大ぶり、わざわざ歪ませひょうげて見せたりと、織部は利休の型を倣ったのちに型を破り、新しい武士の茶を確立した破格の人であった。 岐阜県はこの織部に倣って、九つからなるオリベ憲章をつくり、オリベプロジェクトという産業文化の振興をはかり、オリベブランドの商品開発や人材育成に果敢に取り組んでいる。そして型を破り新しい創造を試みる人や企業に贈られる「織部賞」を1997年に制定し、2年ごとに受賞者が決まり発表される。過去の織部賞グランプリ受賞者は現代美術作家のエットレ・ソットサス、花道家の中川幸夫、創作舞踊の大野一雄らで、この人々の顔ぶれだけで、賞の凄みがわかるというものだ。 そして今年のグランプリは、類いまれな色彩感覚とイメージを映像美に刻む映画監督の鈴木清順に贈られた。他の受賞者には土地の祖霊に耳を傾け建築物を建てる内藤廣、自らをアートの中に組みこみ変幻自在の身となる美術家の森村泰昌、光をその使命から解き放った照明デザイナーのインゴ・マウラー、MUJIとしても世界に愛される無印良品以上の面々。また知事賞には独自の手法で黒織部を再興した加藤孝造。何と多岐にわたる自由な目で選ばれたものであろう。 この賞自体の選考委員も建築家の磯崎新、国立民族学博物館館長の熊倉功夫など錚々たる顔触れで、受賞者ともどものオリベな人たちなのであった。そして先の松岡正剛氏も委員として深く関わりを持ち、この織部賞を成功へと導いているのである。 9月20日、大垣市で開かれた織部賞授賞式にはオリベ編集学校の縁で私も参加してきた。会場のソフトピアジャパンには開始時間前より大勢の人々が集まり、賞への関心度の高さを窺わせていた。授賞式と記念イベント「オリベむすび」は延々と5時間にも及んだ。大垣は俳聖松尾芭蕉のむすびの地として知られる。記念イベントのむすびは受賞者と選考委員、受賞者と観客をむすぶものであった。 一つのショーとして企画・編集された松岡正剛氏による絵巻物は、まさに見ものであった。氏の近年の著作『日本流 なぜカナリヤは歌を忘れたか』も、次ぎから次ぎへと目くるめく人や世界、芸ごとから哲学までもが紡がれるものであったが、この多岐にわたる造詣の深さをもつ氏の頭脳はいったいどのように編集されているのであろうか。いまだ編集稽古のとば口の私なぞには、ついぞ及ばぬ遠い彼岸の編集世界。私にとってはオリベの人こそ、松岡正剛氏である。授賞式後、著作の『空海の夢』にサインを頂き、レセプションでは名刺を頂いた。かくて初めて氏の名を知ってからの歳月は、どうやら恥らいを知る初々しい乙女を厚顔のひょうげ者に編集させただけのようであった。 受賞式の翌日は21日。時を遡ること慶長17年菊月21日、織部はこう認める。「無一物の道理より万法出生し候 一即の御心中を以って、万事相済み候」。この言葉のために授賞式は20日に行なわれていたのである。オリベむすび。それは実は過去と現代の時空を越えて織部の精神を「むすぶ」ものであったのだ。正剛編集術、もって畏るべしである。 |

||

|

||

| 上 陽子(かみ ようこ)さんは、アンティークのお店「花小筐」(はなこばこ)のあるじ。古いものたちの持つおもむきの微妙をさとる確かな目を持った女性です。 | 連載その15へ |

|