|

|

|

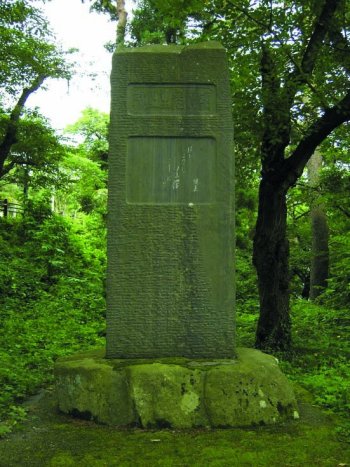

日露戦争の時信者の人達が毎日先勝祈願をした。大正7年建立

材木ふるさとマップ

材木ふるさとマップ

地図上のご覧になりたい場所をクリックして下さい。

| 1 経田屋米穀店 | |||||

| 切妻、平入り、2階建てで向かって左手に通り庭を持つ。格子窓袖迎建て、大屋根軒先の風返しを持ち、建築は明治後期と伝えられているが往時の町家の旧態をとどめている。 | |

|

|||

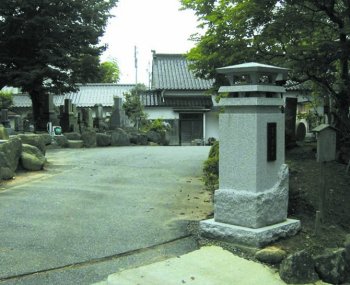

| 2 西源寺 | |||||

| 元亀2年(1571)欽徳が今町に建立したと伝えられる。その後当地に移る。本尊は聖徳太子自作と伝えられる高さ3尺の阿弥陀如来像である。 |  |

||||

| 3 寿経寺(七稲地蔵) | |||||

| 元和9年(1623)、金沢如来寺5代超誉了願春継の創建といわれている。安政5年(1858)、領内に大飢饉が起こり米価が高騰し、物価暴騰に苦しんだ庶民は同年7月11日・12日の夜、卯辰山山頂に登り大声を上げ藩主に向かって生活難を直訴した。この際に暴徒として5人が処刑され2名が牢死した。その首謀者たちの霊を供養するため胸に稲穂を抱いた姿の「七稲地蔵尊」が建立された。 |  |

||||

| 4 観音院(観音院のお地蔵さん) | |||||

| 真言宗の寺。前田家の産土神(うぶすながみ)。三代藩主利常夫人(徳川家康の孫の珠姫)により、 元和2年(1616)に現在の場所に移転。金沢の発祥にちなむ芋掘藤五郎の妻の守本尊であったという十一面観音を安置し安産祈願で信仰を集めた。 |  |

||||

| 5 了願寺(延命地蔵) | |||||

| 浄土宗の寺。元和8年(1622)に金沢如来寺五代了願呑継が退隠し、現在地に創建したと伝えられる。うら盆会、大せがき会、彼岸会など、期日毎に厳修している。正面に琵琶を持った弁財天の像がある。洪水で流されてきたものといわれている地蔵がある。弁財天の顔面のあざは祈願参詣した女性のあざが乗り移ったものとされ、「美人になれる」として女性の信仰を集めた。 |  |

||||

| 6 西田幾太郎先生旧跡 | |||||

| 東京大学哲学科卒業後、西洋哲学を研究三々塾を作り、四高生を指導、禅道の修行にも励んだ。ここは参禅の為約9年間通った草庵「先心庵」の跡である。 |  |

||||

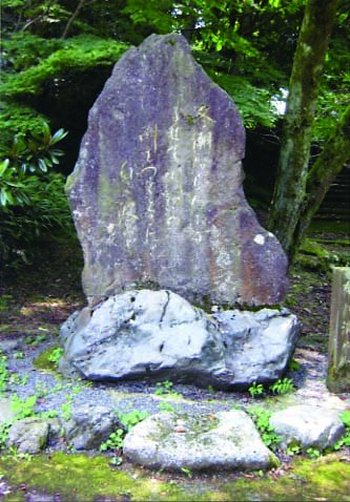

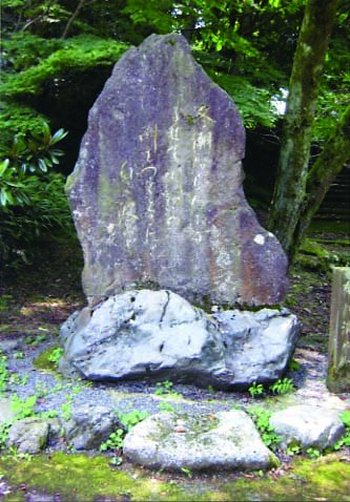

| 7 泉鏡花句碑 | |||||

| 三文豪の1人。明治24年尾崎紅葉の門下生となる。碑には「はゝこいし夕山桜峰の松」の句が刻まれている。 |  |

||||

| 8 綱村流水歌碑 | |||||

| 本名藤沢基行、明治32年、叔母の綱村家へ養子となる。昭和21年「新雪」を創刊、その主宰となる。「冬潮はひたぶるよせて川口の洲をつくときに白く波あぐ」と刻まれている。 |  |

||||

| 9 卯辰山三社(愛宕神社・卯辰山天満宮・豊国神社) | |||||

| 卯辰山三社とは愛宕神社、卯辰山天満宮、豊国神社の三社をいう。卯辰山天満宮は十四代慶寧が兼六園内の竹沢御殿の天満宮を移した。豊国神社は明治元年の神仏分離令で秀吉を主神とし卯辰観音から豊国神社と改称。後に村社の愛宕神社と合祀した。寺宝の刀は県指定文化財になっている。 |

|

||||

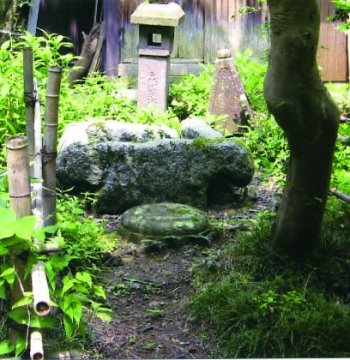

| 10 業平の井筒 | |||||

| 謡曲「井筒」による業平の井筒はこの井戸である。大和の国在原寺に有るべきであるが、慶応3年(1867)卯辰山開拓の折りこの地に移された。 |  |

||||

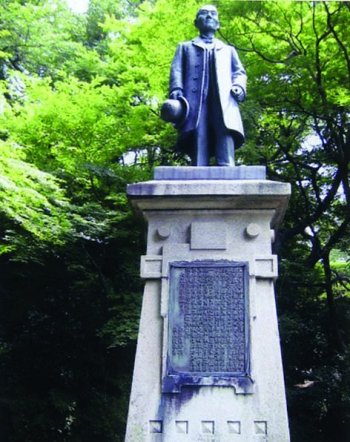

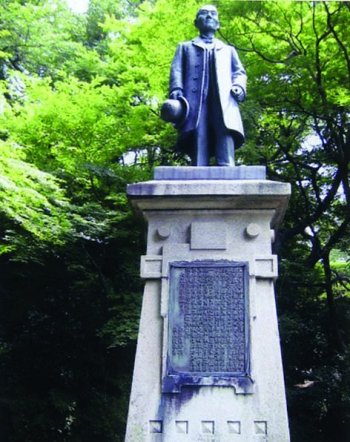

| 11 津田米次郎像 | |||||

| 明治28年(1895)日本初の絹力織機を発明,津田式動力織機と名づけられた。津田式蚕糸接緒器整経機の専売特許を受け羽二重動力織機の普及に努めた。 |  |

||||

| 12 蓮如上人像 | |||||

| 文政3年(1471)吉崎に御坊を造営し、越前、加賀に一向宗の布教に努めている。覚林寺寺宝の蓮如上人自作の模作である。 |  |

||||

| 13 覚林寺(蓮如上人像) | |||||

| 浄土真宗本願寺派の寺。蓮如忌に当たる4月25日前後には、「蓮如さんの山遊び」「向山の蓮如さん」などど呼ばれ、宗派を問わず卯辰山で行楽の一日を過ごす風習があった。尾山(御山)御坊があったとされる金沢城の方角を向いている。高さ3メートルの青戸室石製。 |  |

||||

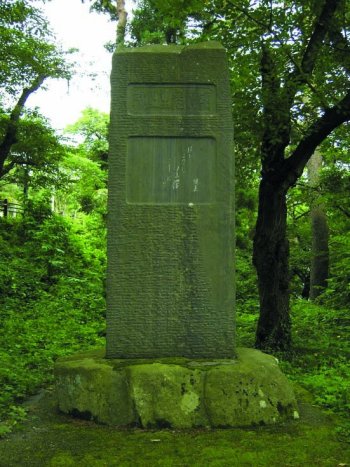

| 14 日蓮聖人銅像 | |||||

| 12歳で出家、建長5年(1253)清澄山で日蓮宗を開く。苦難の道を歩み続け、弘安5年入滅。 日露戦争の時信者の人達が毎日先勝祈願をした。大正7年建立 |

|

||||

| 15 徳田秋聲文学碑 | |||||

| 金沢市横山町生まれ、明治・大正の代表的作家。金沢の武家の土塀を模した白い塀には、秋聲の自筆で「書を読まざること三日…」と記した陶板がはめ込まれている。 |  |

||||

| 16 岡良一顕彰碑 | |||||

| 若くして政治に志をたて、国会に在籍する事19年間は、いち早く社会保障の充実を主唱し、金沢市長としてこの町に文化都市としての性格づけを行った。 |  |

||||

| 17 北方心泉書碑 | |||||

| 金沢市木ノ新保生まれ、常福寺の十四世住職で、清国布教師として東本願寺から清国に派遣、仏教を始め書道など幅広く学び近世書道第一流の名手とうたわれた。 |  |

||||

| 18 庚申塚 | |||||

| 1580年(天正年間)頃、越前朝倉氏が没落した時、家臣左近正之が織田軍に捕らわれた。庚申の夜、猿が左近を助け出した。その後左近は猿(申)を本尊とする。「庚申堂」を建てたという。 |  |

||||

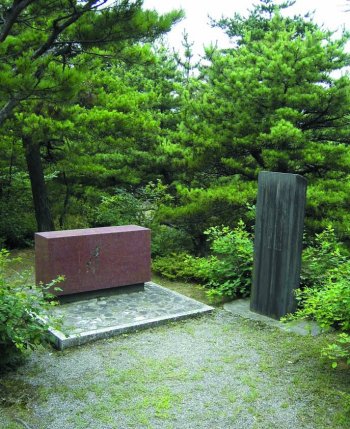

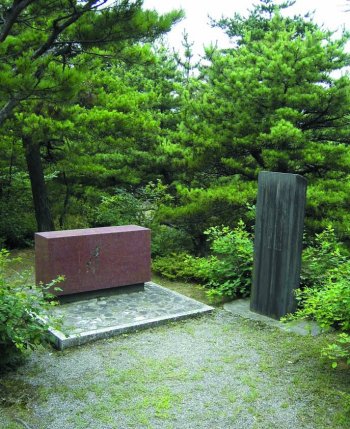

| 19 原爆犠牲者追悼碑「平和の子ら」 | |||||

| 「平和を祈念する為の事業」として、国、石川県、金沢市の助成と県内自治体、被爆者、遺族、平和を願う多くの県民の募金により建立された。 |  |

||||

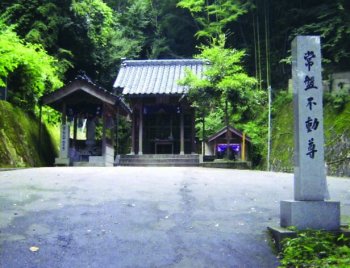

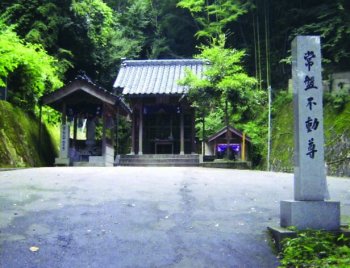

| 20 常盤滝不動尊 | |||||

| 大正15年(1926)、神社で修行を積んだ男性により滝行の場として整備されたとの記録がある。滝の横には洞窟があり、他言すれば修行で得た功徳が消えるとの言い伝えがある。 |  |

||||

| 21 殉難おとめの像 | |||||

| 太平洋戦争の末期、愛知県豊川市の海軍工廠に敵機が来襲、不幸にも殉死した乙女達の尊い死を悼み、金沢在住の辻豊次氏がこの地に「殉難おとめの像」建立した。 |  |

||||

| 22 群家神社 | |||||

| 古来鈴見村の産土神(うぶすながみ)として崇敬せられ、もと鈴見観音と通称し、明治5年村社となる。祭礼は氏子若衆が参篭して奉仕する風習を今に遺し、飾鉾額を蔵する。 |  |

||||

| 23 水除地蔵尊 | |||||

| 大正初期の大洪水で、小川に流れ着いていた地蔵を、住民が拾い上げてお守りするようになったのが始まり。毎年8月に地蔵祭りが営まれる。 |  |

||||

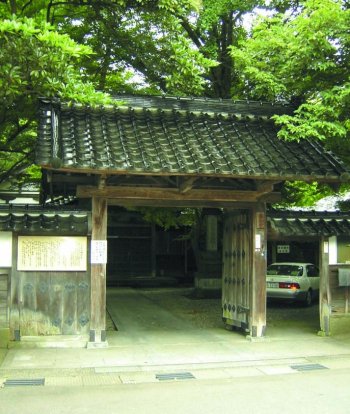

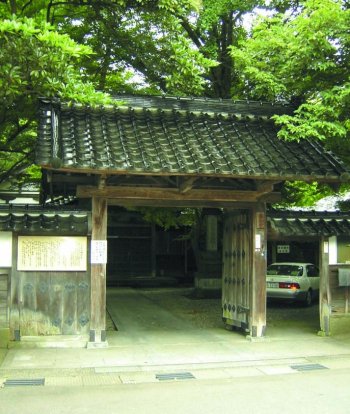

| 24 横山町・広見・地蔵 | |||||

| 横山町は江戸時代を通じて加賀藩政確立に貢献した加賀八家の一つ横山家の屋敷が建ち並んだ由緒ある町。広見付近が横山邸の正門だったといわれている。 |  |

||||

| 25 静明寺 | |||||

| 山号を守長山と称し、法華宗陣門流派に属する古刹である。日修上人を中興の開山とする。 |  |

||||

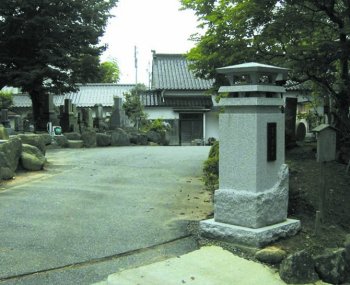

| 26 徳田秋聲墓碑 | |||||

| 昭和57年(1982)に建立された。墓碑は静明寺の境内にあり、井上靖の字で「徳田秋聲墓碑」と刻まれている。 |  |

||||

| 27 尾山篤二郎歌碑 | |||||

| 窪田空穂・前田夕暮・若山牧水らとまじわる。宮中歌会始の選者もつとめる等、日本歌壇の最高峰に立つ。 |  |

||||

| 28 東外惣構堀 | |||||

| 東外惣構堀は、金沢城の外堀で城の東、賢坂辻西側から浅野川並木町水門まで防衛施設の一つとして、慶長15年(1610)に三代藩主・前田利常が篠原出羽守一孝に命じて掘らせたもので、源太郎川と重なる。 |  |

||||

| 29 並木町のマツ並木 | |||||

| 加賀三代藩主前田利常の時、浅野川の護岸のために植えられた藩政時代のマツ並木をしのぶことができる。並木町の旧町名はこのマツ並木にちなんでつけられた。 |  |

||||

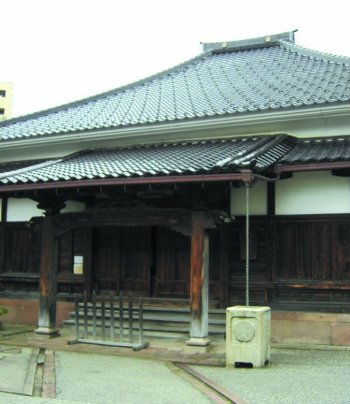

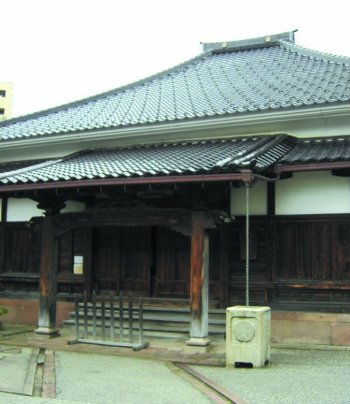

| 30 善福寺 | |||||

| 慶長6年(1601)現在の大桑町より藩の一向宗対策の為現在地に移転させられる。宝暦の大火(1759)で類焼し、その後本堂を土蔵造りで再建。市の指定文化財に指定される。 |  |

||||

| 31 浅の川稲荷神社 | |||||

| もと石川郡にあったが、元和2年(1616)金沢惣構堀の稲荷橋の社地に転じた。慶安4年(1651)さらに現在の場所に移り、明治14年(1881)浅の川稲荷神社と改めた。 |  |

||||

| 32 源法院 | |||||

| 弘法大師霊場で、本山は高野山。旅行者や、早道飛脚の道中守護の祈願所。長清法印は、加賀三代藩主前田利常公の信頼厚く、梅鉢紋の使用を許された。 |  |

||||

| 33 主計町茶屋街 | |||||

| 加賀藩士・富田主計の邸地にちなんで主計町と名付けられた。お茶屋に竹籠提灯が灯るころ、格別の風情がある。 |  |

||||

| |

|||||

| 1 中の橋 | |||||

| 白木造りの歩行者専用の橋とされ、人通りが少なく、情緒ある雰囲気を満喫できる。橋は浅野川大橋の下流にある |  |

||||

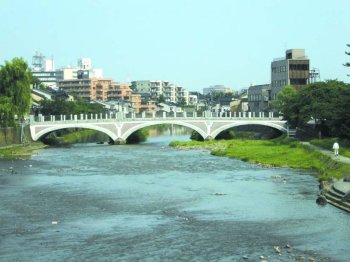

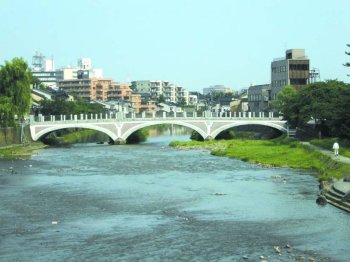

| 2 浅野川大橋 | |||||

| 東山観光の拠点とされ、周辺はかつて見世物小屋や売店が立ち並び金沢一の繁華街として知られた。柳の芽吹くころの光景は今でも風情がある。 |  材木ふるさとマップ 材木ふるさとマップ |

||||

| 材木ふるさとマップ | |||||

| 3 梅ノ橋 | |||||

| 明治43年(1910)地元住民の協力で架設されたが、昭和28年の水害で流失。昭和53年再建された歩行者専用の橋。付近は泉鏡花の出世作「義血侠血」の舞台にもなっている |  |

||||

| 4 天神橋 | |||||

| 卯辰山の玄関口となっているアーチ型の美しい橋。友禅流しもこの橋の付近で見ることができる。 |  |

||||