|

| Mr. MYSTERYLOVE |

|

本棚に並べたミステリーの背表紙を見て気がついた二、三の事柄、 |

| TWO OR THREE THINGS THAT I FOUND FROM THE BACK OF THE MYSTERIES IN MY BOOKSHELF OR : HOW I LEARNED TO LOVE THE BACK OF THE MYSTERY BOOKS. BY |

| 高田 巖 TAKATA IWAO |

| 第4回 ロバート・ラドラム ラドラムの変遷と終焉 |

|

ロバート・ラドラムが亡くなったことを知ったのは、新潮文庫の『単独密偵(下)』を手に入れた時だった。それまでに、古書店でラドラムの文庫は全て手に入れ読了していたし、その時点では私にとってもそれがラドラムの最新刊だった。ただ古書ではありがちなように、その時は下巻だけしかなく、上巻を揃えるのにしばらく時間がかかった。だから小説そのものを読むのは後回しで、真っ先に解説を読んだのだった。その時の印象は、なかなかに複雑で一言では言えない。これでもう新作は読めないのかという残念な気持ちに、あの大作も読まなくて済むのかという安堵感が混じっていて、さらにもうこれで集めることも終りなのかという達成感、虚脱感などが同時に涌いてきたのだった。なかなかに不謹慎だったと反省はしています。ただ、ミステリーにはおなじみの古書をめぐる殺人事件というのは、話としては面白くても現実にはあり得ないと思っていたのが、なぜかその殺人者の気持ちが少し解ったような気がした。本当に唐突で、何を言っているのか分かりにくいけれど、そういう思いが涌いたのだった。これは新潮文庫の翻訳者である山本光伸氏も、その解説でそれに近い本音を書いているので、あながち私だけが不謹慎だとは言えないようである。 |

|

|

|

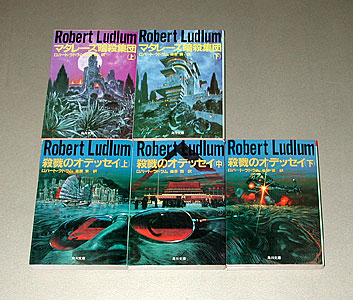

ところが第15作『殺戮のオデッセイ』を読み始めたときに、最初の「あれっ」に気がついた。それでも構わず読み続けたのだが、第17作『最後の暗殺者』の読み始めに2回目の「あれれっ」があり、さらに第18作『白き鷹の荒野』では予想通り「あれれれっ」がきてしまった。そうこうしているうちに、第21作『マタレーズ最終戦争』が揃い、「そうだったのか」に変わったのだった。結果から先に言えば、第12作『暗殺者』、第15作『殺戮のオデッセイ』、第17作『最後の暗殺者』は、ジェイソン・ボーンを主人公とする三部作であり、第7作『四億ドルの身代金』と第18作『白き鷹の荒野』は、マッケンジー・ホーキンスを主人公とする二部作なのだった。またタイトルから判断しても分かるように、第21作『マタレーズ最終戦争』は第11作『マタレーズ暗殺集団』の続編であるということである。もちろん各巻はそれぞれに独立しているので、特に続けて読まなければいけないものではないのだが、何となく損をしたような気になってしまった。普通ならシリーズは前面に出すことで販売戦略にしそうなのに、この盛り上がりの無さはまったく予想できないことだったが、調べてみて何となく推理が出来た。 |

|

|

|

さてラドラムの全翻訳作品の内訳は、文庫本に限れば第8作『砕かれた双子座』第9作『囁く声』だけが講談社文庫で、第7作『四億ドルの身代金』、第12作『暗殺者』、第13作『狂気のモザイク』、第14作『戻ってきた将軍たち』、第19作『狂信者』、第20作『陰謀の黙示録』、第22作『単独密偵』が新潮文庫であり、他は全て角川文庫になっている。これだけの冊数になるので、さすがに何人かの翻訳者がいるようだが、目立ったところでは山本光伸が角川文庫、新潮文庫とまたがっていたのが、最近は新潮文庫専属のようで、角川文庫の方は篠原慎が専属で担当している。背をみると、講談社文庫の白と黄色のツートーンはすぐにわかる。上部の白いスペースには著者名が入り、下部の黄色のスペースにスミでタイトルが入っていて、すっきりとしたものになっている。もっとも講談社文庫は、数年前から翻訳物は全て白とコバルトブルーのツートーンになっていて、その色の境目も水平ではなく緩い斜め線になっている。このデザインは、他社の文庫本と比べると圧倒的に目立つ存在になっていて、これはこれでいいのだが、実際に欲しいものを探して買う立場になると、作家の区別がつきにくくとまどう部分もある。一方、新潮文庫の朱色の背も別の意味でかなり目立つ色合いであり、古書店では非常に探しやすい。ただ概して新潮文庫のデザインにはあまり際立った変化はないようだ。元々は背の色も全て白色であり、角丸の白い四角の中に作家分類記号が入るようになり、作家別に背の色がつけられたくらいである。 |

|

|

|

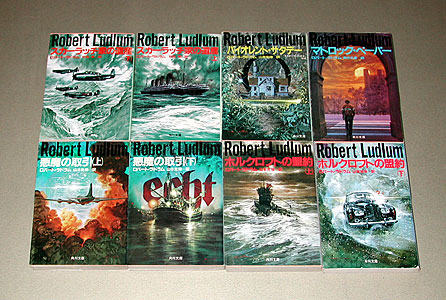

第1回目の変化は1985年に起きたようである。その年は、第3作『マトロック・ペーパー』、第5作『悪魔の取引』、第10作『ホルクロフトの盟約』、第11作の『マタレーズ暗殺集団』と大量に発行された年である。それまでは新潮文庫と同様、白色の背に明朝体のタイトル、著者名が珍しくタイポスという書体で、それ以外にこれといった特徴の無いものだった。それが先ずタイトルや著者名などはそのままで、背の色がブルーがかった薄いグリーンになった。これはどうも作家別の指定色らしく、同時期の他の角川文庫をみればわかるが、例えばフレデリック・フォーサイスは赤色といった具合だ。 |

|

|

次に行われたのは一部修正と呼ぶものなのだろうが、変更しなければならない理由がよく分からなかった。それは、1990年に発行された第17作『最後の暗殺者』で、変更はタイトルと著者名の書体が特太ゴシック体から特太明朝体になったことだけである。これが当初よく分からなかったが、この原稿を書くに当たってもう一度よく調べてみると、変更箇所は他に二ヶ所ほどあることがわかった。一つ目は、背の下部の角川文庫という文字の、そのまた下に小さく定価がついたことであり、それまで袖に書かれていたあらすじが、裏表紙に書かれるようになり、バーコードも印刷されるようになったことである。それで気がついたのだが、それまでの裏表紙というのは、コード番号、分類番号、定価の数字だけでほとんど白地だったということに気がついた。何かもっと印刷されていたような気がしていたけれども、実にシンプルなものだったなと改めて思ったのだった。このあたりで消費税の導入という一大事件があったことは間違い無いが、さらにバーコードの導入も装幀を気にする私には大事件である。文庫本ではあまり気にならなくても、単行本等では無視できないデザイン上の問題になる。今の時代の技術をもってすれば、もっと目立たなくすることは可能だと思うのだが、流通のためとはいえ何と野暮臭いものだと思う。ここで文化と技術について論議をするのは控えたいが、文化の一翼を担うすべての出版社には一考を促したいと思う。それはさておき、実はもう一つの変化があって、文庫本ではやや贅沢とも思えるが、カバーに艶消しのビニール印刷がされていたことで、これだけは非常に好感が持てる。しかしこれもタイトルの書体変更の答にはならないだろうから、やはり謎のままである。 |

|

|

1992年には、第18作『白き鷹の荒野』が発行されたが、あの分類のためのシンボル・マークが消えてしまった。さらに艶消しのビニール印刷もなくなってしまったようで、この点は非常に残念である。それから6年間、角川文庫ではロバート・ラドラムは発刊されなかった。だから、ロバート・ラドラムの作品だけでは、その間の角川文庫の変化を語るわけにはいかないが、他の作家の作品を見ても、変化がなかったようだ。ただし、その6年後の1998年に発行された第10作『ホルクロフトの盟約』と、第11作『マタレーズ暗殺集団』の再刊をみて驚いた人もいたのではないだろうか。この2回目の大変更では、先ず背の色が全て白色に戻された。ただし右側に縦に細く、コバルトブルーのラインがつくようになり、そのラインの中に小さく白抜きで、原題が英文で入っている。タイトルと著者名は、それぞれ太明朝体、中ゴシック体であり特にくせは感じられないが、その間に横書きで著者の分類記号がは入っているのは、他の文庫から見ると変わっている。この大きな変化については、念のためにと思って見た奥付に解答があった。ただし、これも例によってあくまで推理であり、確たる証拠はない。それは発行者が変わったということであり、これでなるほどと思われる人は事情通である。事情はどうであれ、この変わり方は集英社文庫に次いで2回目である。もちろん、今までにもこういうことは何度もあったのかもしれないが、なんとなく素直に同意できない。 |

|

|

|

書店の書棚で、文庫本の背を目で追いながら本を探している場合、それがタイトルであろうが、著者であろうが位置が揃っていれば、視線はある程度のスピードで背文字を追える。ところがこれが入り交じっている場合は、視線が上下に移動することになり、さらに勢い余って通り過ぎてまた戻るということの繰り返しで、非常に探しにくいのである。文庫本に限っていえば、古書店では分類の仕方が2種類あって、一つは出版社別であり、もう一つは著者別であるが、私の好みでいえば出版社別分類である。上記の理由もあって、目的のものが探しやすいというのが一番の理由であるが、視覚的にも背文字や色彩などが揃っているのは気持ちが良い。ただ同じ作家が、何社もの出版社から発行されている場合は、全ての棚を探さなければいけないということになるが、私の場合はそれはあまり苦にならない。著者別分類の場合は、確かに同じ作家がそろっていて探すのには便利なように思えるが、それはあくまでしっかりと管理がされている場合である。もともと多くの人が本を抜いたり戻したりしていて、毎回必ず元の位置に戻るということはないようだし、店側の管理状態にも差があって、時々思いがけないところで本を見つけることを何度も経験したので、油断できないし全面的に信用も出来ない。ただし私の好みの出版社別分類でも、現状の角川文庫の棚は最悪である。発行された時期が比較的に近い作品は、背のデザインも揃っていて良いのだが、長い時期にわたって発行され続けている作家の作品や、人気があって何度も増刷を繰り返している作品は、何種類もの背のデザインがあり、視覚を気にする私にとっては、棚を見るたび落ち着かない気持ちになる。まして購入する場合には、どの時点で揃えたら良いのかと余計なことに頭を使い、買い替えで余計なお金を使わなくてはならず、非常に困るのである。 |