|

私は生まれて40数年まっとうに生きてきた。もちろん人を殺めたこともないし、人を押しのけて出世をしようとか有名になりたいなどと思ったことは一度もない。多分ない。

でも唯一、私の仕事場である4畳半の部屋の机に座って、目の前にある本棚を正視するとき、心がちょっとだけ痛む。

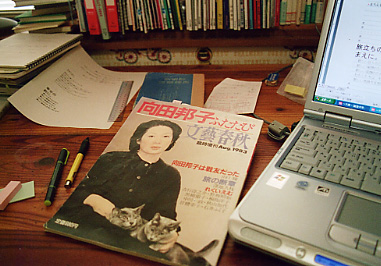

本棚の一番手がとどきやすいところに立っている『クロワッサン』大の雑誌がその原因である。その雑誌は文藝春秋刊・臨時増刊号Aug.1983『向田邦子ふたたび』。向田邦子が死んで2年目に出された特集号の雑誌だ。

実は、この雑誌、ある病院から黙って頂いてきてしまった代物。──つまり、平たく言うと、“盗品”ということになる──。

その病院とは私が二番目の子どもを出産した、うちからすぐの産婦人科の個人病院である。二人目を宿したちょうどそのころ、私は向田邦子のファンで、とにかく手当たり次第に彼女の本を読んでいた。それは、向田邦子が不慮の飛行機事故で亡くなってまだ間もないころのこと。「死」という悲しい出来事をきっかけに「向田邦子」を知った私は、ちょうど世間もそうしたように、私も彼女の書いたもの、脚本から小説、エッセイにいたるまでの存在を改めて知り、読み耽り、そして強く惹かれていったのだ。

仮に向田邦子の書物に「文学性」などという言葉を使うと嘲笑や反論の声が聞こえてくるかもしれない。現にこの亀鳴屋亭主のホームページをひときわ重厚な筆致で、その格上げに大きく貢献している林茂雄さんの『葬送譜』・「東西作家死亡年譜」1981年の欄にも向田邦子の名前は載っていない(あらららら。決して、林氏に喧嘩を売っているわけではありません。それどころか、いつも尊敬の念を抱きつつ拝読しています。ハイ。でも、いつか向田邦子のような庶民文学も、林氏の鋭い洞察力で、取り上げてほしいと思います)。

所詮、文学的には『寺内貫太郎一家』の脚本家に過ぎなかったかもしれない彼女だが、家事と育児に明け暮れ、本を読むことが唯一の楽しみだった主婦(私)にとって、向田邦子はまさしく神様のような存在だった。

まだ字が書けなかった妹に、疎開先から元気だったら○一つだけ大きく書いて投函するよう父が妹に託したハガキの束の話、『字のない葉書』。びっこで性格がひねくれ、嫌われ者だった級友の母親が、遠足の日、邦子にクラス全員分のゆで卵を託した話、『男どき女どき』所収。邦子が肺門線炎を患った折、登校できるまでの280日間を父が禁煙で通した話、『父の詫び状』所収などなど…。彼女の物語には必ず「愛」が見え隠れしている。

そして、向田邦子は父との特別な愛情で結ばれていた。“昭和ヒトケタ生まれの長女”だった彼女が書いた家庭の何気ない物語は、読んだあと、鼻の奥が少しツンとしておなかの底がこっとりと温まる。つまり、「悲しくて、おかしい」のである。

そんな彼女の文学に魅せられていた私が、向田邦子に関する特集を組んだ雑誌(迂闊にもそんな雑誌が発行されていたことを私は見逃していた)の存在を病院の待合い室で見つけた時の喜びといったら…。その本が『女性自身』や『女性セブン』といった週刊誌といっしょに無造作に並べられていたこと自体、奇異に感じられたが、多分、院長先生かその奥様が向田邦子のファンで、本屋で買ったものを読了後、病院の本棚にポンと置いたもののように思われた。だいぶ読み古された感があったし、先生も奥様もいかにも本好きといった風貌の持ち主だったから。

その雑誌は、山口瞳の「向田邦子は戦友だった」の巻頭寄稿文からはじまり、「誰もいない南青山5・1・10・508」というタイトルがつけられた、彼女のマンション室内のグラビアページ、直木賞受賞顛末に関する一連の話、涙なしでは読めない澤地久枝の弔文など、向田ファンにとっては息を荒げて読みたくなるような内容がぎっしりと詰め込まれた150ぺージだった。

それからというもの、私は病院の定期検診が楽しみになった。受診するたびに、企画の1つ2つを待合室で読み込んだ。そして、「大野さん」と声がかかると、後ろ髪が引かれる思いで雑誌を本棚にていねいに仕舞い込み、受診室へと向かった。

ついに入院という日がやって来た。私のおなかの中で10ヶ月暮らしていた我が子が、「もうそろそろ、世の中の光が見たくなりました」と合図を送ってきたのである。すると、私の中に、とうとう生まれてくるという喜びと、「しめた!」という思いが輻輳した。だって入院すれば、時間を気にすることなく好きなだけ雑誌が読めるのである。生まれる準備を万端整えて入院した私は、意気揚々と待合い室から『向田邦子ふたたび』を借りてきて、自分の病室に置いた。そして、分娩室へと向かうわずかの時間、痛み出したお腹をさすりさすり、まだ読んでないページをほくそ笑みながらめくった。顔は少々ひきつっていたと思うけど。

夜半過ぎ、私はたまのような男の子を生んだ。

上の子が女の子だっただけに、その子の誕生は天にも昇るほどの歓びだった。私は『向田邦子ふたたび』を枕もとに置きながら、満ちたりた気持ちで赤ちゃんを抱き、授乳する1週間を過ごした。そして退院の日、私はそっとその雑誌を自分の身繕いの中に仕舞い込んだ。愛する息子の「生」と、尊敬する作家の「死」を一どきにその病院でいただいてきたのである。

そんなふうにして生まれた息子が3才になるまで、私はどこへも勤めることなく、子どもたちとぬくぬくとした幸せな日々を家の中で過ごした。ところが息子が保育園に入園すると、ひょんなことから声がかかり、友だちが副編集長を務める出版社にアルバイトで働き出すことになった。私が言葉に携わる仕事を始めたのはそれがきっかけだった。いや、正確に言うならば、「向田邦子」と出逢ってから、と言ったほうが当たっているのかもしれない。

今も、文章に行き詰まると、私の手は自然に『向田邦子ふたたび』へとのびる。表紙をめくると、どのページにも、頑とした顔つきの向田邦子がポーズを決めていて、彼女は私の背中のネジをキリキリと音を立てて巻いてくれるのである。

この雑誌の中に、「春」にまつわる向田邦子へのこんな文章がある。

|